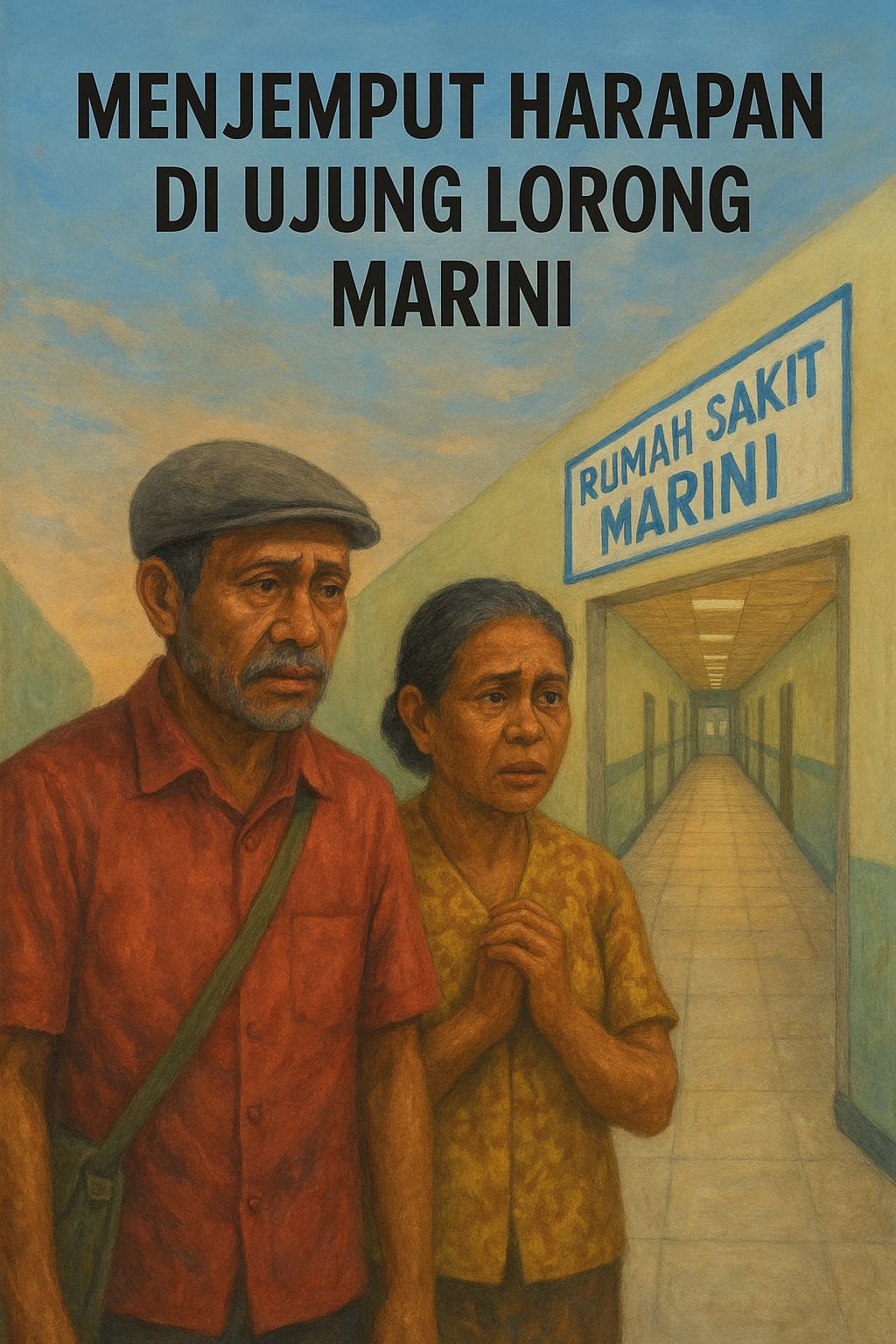

Menjemput Harapan di Ujung Lorong Marini

Menjemput harapan di Ujung Lorong Marini menjadi kisah pagi yang sarat makna di Langit Abepura. Frasa kata kunci seperti kisah menjemput harapan, Ujung Lorong Marini, dan Langit Abepura muncul sejak kalimat pertama, menegaskan topik dan meningkatkan visibilitas.

Langit Abepura pagi itu tak sekadar biru; ia membawa harapan sekaligus gugup yang menyelimuti hati dua insan, Pak Dola dan Ibu Ruminah. Setelah melewati berbagai liku birokrasi dan kepungan ketidakpastian, kabut masalah BPJS akhirnya menghilang seperti embun pagi yang tersapu sinar matahari.

Kini, langkah mereka berpindah ke medan baru. Operasi yang telah lama ditunda menjadi bayang-bayang kekhawatiran, tetapi juga menghadirkan kesempatan baru untuk menyambut hidup yang lebih baik. Dengan hati penuh tekad, mereka menapaki setiap langkah, menjemput harapan yang telah menanti di Ujung Lorong Marini.

🌟 Baca juga: Kresek Hitam, Cinta, dan Drama BPJS

Rintangan di Tengah Harapan

Jalan menuju kesembuhan tak pernah lurus. Rujukan dari dokter di Rumah Dinah ke RSUD—yang seharusnya menjadi jembatan harapan—justru berubah menjadi rintangan. Dokter yang ditunjuk masih menyandang status peserta didik, dan keraguan perlahan tumbuh di hati Ibu Ruminah.

Sementara itu, pikirannya sempat melayang jauh, membayangkan rumah sakit di luar Papua yang mungkin bisa memberi kepastian. Namun, logika dan rasa sayang pada dompet keluarga menahan langkahnya. Ia sadar, keputusan itu bukan hanya soal keberanian, tapi juga kemampuan.

Saran yang Menyegarkan

Suatu sore, ketika matahari beranjak pulang dan burung-burung mulai bernanyi rendah, seorang tamu istimewa mengetuk pintu rumah mereka. Dialah adik sepupu Ibu Ruminah, seorang suster di rumah sakit. Ia berkata tenang namun mantap,

“Rumah Sakit Marini juga baik, ada dokter bedahnya di sana.”

Saran itu jatuh seperti hujan pertama yang menyegarkan tanah kering. Ibu Ruminah menyambutnya dengan anggukan. Namun, sebelum langkah mereka melaju, rujukan BPJS kembali mensyaratkan gerbang.

Melintasi Birokrasi

Mereka pergi ke puskesmas, namun pihak puskesmas mengarahkan mereka kembali ke dokter keluarga BPJS. Seperti anak panah yang menembus beberapa lapisan sebelum mencapai sasaran, mereka bersabar dan mengikuti alur yang ditentukan. Akhirnya, mereka berhasil menggenggam surat rujukan menuju Rumah Sakit Marini—selembar kertas yang membawa harapan.

Persiapan Keberangkatan

Pagi keberangkatan tiba. Pak Dola mengirim pesan izin kepada pimpinannya:

“Pak, hari ini saya tidak bisa bekerja karena harus mengantar istri ke rumah sakit.”

Tak lama kemudian, balasan masuk. Pimpinan membalas:

“Ya, Sir. Silakan. Semoga semua urusan berjalan lancar.”

Izin itu bukan sekadar administratif, melainkan pimpinan memberikan bentuk pengertian yang sangat berarti di tengah situasi penuh tekanan.

Memasuki Rumah Sakit Marini

Dengan hati sedikit lebih lapang, mereka menembus pagi yang masih basah oleh embun. Motor tua mereka meraung pelan, seolah melafalkan doa-doa diam yang tersimpan di dada. Setibanya di Rumah Sakit Marini, mereka menapaki lantai dingin—dingin seperti hati yang menanti kabar pasti.

Setelah mereka mendapatkan nomor pendaftaran, mereka duduk di ruang tunggu. Waktu berjalan lambat, namun mereka tetap bersabar. Tak lama kemudian, suara petugas memanggil:

“Nomor antrean empat puluh lima.”

Ibu Ruminah bangkit perlahan, mengangkat tangan sebagai isyarat, dan melangkah ke loket. Langkahnya mungkin pelan, tetapi suaranya membawa keberanian baru.

Proses Pemeriksaan

Pak Dola menatap istrinya. Dalam diam, mereka saling menguatkan. Setelah proses pendaftaran selesai, petugas mengarahkan mereka ke Poliklinik Obgyn. Ruang itu sudah terisi pasien lain. Suster memberi penjelasan singkat,

“Dokternya datang jam sepuluh, ya, Pak. Harap bersabar.”

Jam terus bergerak. Detik demi detik seperti batu yang perlahan mengikis kesabaran, tetapi mereka tetap duduk tenang. Akhirnya, dokter datang dan mulai memeriksa pasien. Suster memanggil nama berdasarkan antrean:

“Ibu Ruminah, silakan masuk.”

Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Ibu Ruminah masuk membawa seluruh harapan yang mereka kumpulkan dari doa dan usaha kecil yang tak terlihat. Ia menyerahkan selembar surat rujukan dari dokter kandungan RS Dinah. Dokter memeriksa surat itu, menyipitkan mata, dan berkata,

“Ini rujukan ke RSUD Dok 2. Kenapa Ibu datang ke sini?”

Ibu Ruminah menjawab tenang,

“Ada keluarga saya menyarankan ke sini, katanya ada dokter bedah yang bagus.”

Dokter memulai pemeriksaan, dan layar USG menampilkan bayangan yang jelas. Ia berkata serius,

“Ini harus segera dioperasi, sebelum menyebar dan menjadi berbahaya.”

Kata-kata itu jatuh seperti batu besar, menimbulkan getar kekhawatiran di hati mereka.

Pulang dengan Harap

Setelah menunggu lama, pemeriksaan pertama selesai. Suster menyerahkan catatan untuk kontrol minggu depan. Ringan di tangan, namun terasa seperti beban tak kasatmata.

Mereka berjalan pulang, tubuh lelah tetapi hati tetap memikul sabar dan harapan. Setibanya di rumah, keheningan menyambut mereka, memberi ruang untuk beristirahat dan saling menguatkan tanpa kata-kata.

Baca juga: Menjemput Kesembuhan di Ujung Penantian

6 Komentar

Bagus sekali ceritanya saya kagum dan terharu baca kisah pak Dola dan Ibu Rumende

Terima kasih sudah singgah di blog cerita pakkodoong. Bukan Ibu Rumende tapi Ibu Ruminah